Institut régional CGT d'histoire sociale Midi-Pyrénées (IRHS-CGT)

Initiatives > 2018

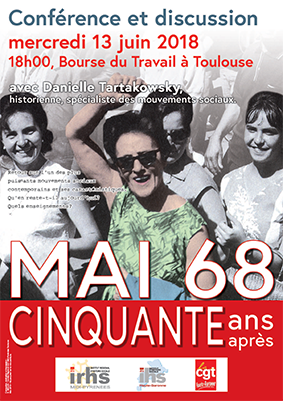

Mai 1968 : 50 ans après

Lors d’une conférence sur mai-juin 68 l’historienne Danielle Tartakowsky, invitée de l’IRHS Midi-Pyrénées, de l’IDHS 31 et de l’UD CGT de Haute-Gaonne, a analysé les conditions d’apparition de cette incroyable séquence historique dont les conséquences se font encore sentir.

Etions-nous en Mai 68 dans une situation révolutionnaire ? Quelles sont les conditions historiques qui ont produit cet incroyable printemps ? Un nouveau

mai 68 est-il possible ? Danielle Tartakowsky1 pose ces questions et apporte des éléments de réponse. L’historienne était invitée, le 13 juin à Toulouse, pour une conférence intitulée « Mai 68 cinquante ans après » et pour échanger avec l’assistance. Dans le public, nombreux sont ceux qui ont vécu et participé à ces événements.

En préambule, Alain Raynal, président de l’IRHS, fait ce constat : « Quand on parle de Mai 68, le mouvement ouvrier est souvent minimisé par rapport au mouvement étudiant. Pourtant il s’agit de la plus grandes grèves du XXe siècle. Qu’en reste-t-il aujourd’hui ? Qu’en

est-il des volontés d’émancipation ? »

« Mai 68 a lieu dans une période de croissance économique, rappelle Danielle Tartakowsky. Et depuis la Libération la plupart des grèves sont offensives. » Précisément, les grèves, les luttes sociales, sont très nombreuses en 1966 et surtout 1967. En même temps, la population étudiante s’accroît fortement. A l’échelle internationale, quelque 80 pays connaissent des

mouvements étudiants, des « révolutions jeunes ». Partout se fait entendre

l’opposition à la guerre du Vietnam. Donc, « les événements de Mai 68 ne surviennent pas comme un coup de tonnerre dans un ciel serein », selon l’expression de Georges Séguy. Pour autant, « personne ne peut en déduire que va se produire un mouvement hors du commun comme Mai 68 », ajoute Danielle Tartakowsky. Même le défilé parisien du 1er mai, le premier depuis 1954, ne laisse rien présager. La France est le seul pays avec l’Italie où la « révolution jeunes » s’accompagne d’un mouvement ouvrier : 7 millions de grévistes ! Alors que la CGT et la jeune CFDT ont appelé à « la généralisation du mouvement » mais pas à la grève générale.

Cette explosion sociale pouvait-elle devenir explosion politique ? Du côté de l’extrême gauche, on proclame que « le pouvoir est dans la rue ». Le régime gaulliste vacille, davantage fragilisé sans doute par la paralysie du pays que par les barricades étudiantes. « La situation n’était pas plus révolutionnaire en mai 68 qu’en 1936 », tempère Danielle Tartakowsky. Mais Laurent Joly (CGT Construction) parle quant à lui de « situation prérévolutionnaire, dans laquelle les masses ne veulent plus obéir ». Et il cite l’exemple de Nantes où « s’est constitué un contre-pouvoir, avec une alliance ouvriers - paysans ». Yves Burnel, à l’époque jeune militant travaillant à la Snecma à Suresnes, explique en substance que l’armée était prête à intervenir, qu’elle n’aurait pas laissé des forces politiques issues de ce bouillonnement prendre le pouvoir.

Il y eut pourtant une tentative de débouché politique, rappelle Danielle Tartakowsky : le meeting le 27 mai au stade Charléty à Paris, à l’appel du PSU, du SNESup et de certaines fédérations de la CFDT. Les organisateurs ont pris contact avec Pierre Mendès-France, en qui ils voient une issue politique. Mais l’intéressé, présent à Charléty, reste silencieux. « Ce meeting a une teneur très anti-PCF et très anti-CGT », précise l’historienne. Charléty n’aura guère de débouché.

Comment définir aujourd’hui Mai 68 ? Faut-il considérer comme Régis Debray que ce moment très particulier de l’Histoire a créé les conditions du

libéralisme qui triomphera les décennies suivantes ? « Mai 68 contient il est vrai un phénomène d’individualisation », complète Danielle Tartakowsky. Pour autant, les grandes grèves, actions

par définition collectives, ont apporté d’incontestables conquêtes sociales pour le monde du travail, et notamment des hausses de salaires significatives. Même si certains, comme une

intervenante, Florence, considèrent que

l’occasion était belle d’obtenir

davantage. Un autre intervenant, Francis, met l’accent sur une autre dimension : « À l’époque, j’étais lycéen. Pour moi, Mai 68 a été une explosion sociale, éducative, culturelle… »

Jean-Pierre Barboni, professeur retraité, est quant à lui plus partagé : « Mai 68 a été une rupture avec le régime autoritaire gaulliste mais les prémices du libéralisme étaient déjà présents. »

Et aujourd’hui ? « Nous ne sommes pas à la veille d’un nouveau mai 68 »,

prévient Danielle Tartakowsky. La

situation n’est plus du tout la même : « La période actuelle est marquée par le chômage de masse. La question

centrale, c’est l’emploi. » Le choc

pétrolier de 1973 n’a pas été un simple accident de parcours mais le début d’une crise durable du capitalisme, explique en substance la conférencière. Avec pour conséquence la destruction de pans entiers de l’industrie. À partir de 1977 la centralité de la classe ouvrière est peu à peu battue en brèche. Cette même année, les effectifs

syndicaux commencent à diminuer, le nombre de grèves aussi. Il y a bien eu des sursauts, comme les grandes

grèves et manifestations de 1995

contre le plan Juppé, qui correspondent à l’émergence d’une nouvelle critique du libéralisme. Sans toutefois, à la

différence de Mai 68, se proclamer de la révolution. A partir des événements de 1995 est largement utilisée l’expression « mouvement social ». Mais Danielle Tartakowsky fait ce constat : « L’expression mouvement social

s’impose quand il n’y a plus de

perspective politique. »

Bruno Vincens

1- Auteure avec Gérard Mordillat de « l’Humanité,

figures du peuple » (2017), éditions Flammarion ;

Elle a codirigé avec Michel Pigenet, Histoire

des mouvements sociaux en France (2012),

Editions La Découverte.

Et dirigé avec Michel Margairaz « 1968 : entre libération et libéralisation.

La grande bifurcation ».

Le cinquantenaire de 68

7, place du Fer à cheval 31300 Toulouse / 05 61 23 35 77 / irhs.mp(at)orange.fr